视频展播|新乡市红色家风故事(一)

来源:时间 :2021-07-12

为庆祝中国共产党成立100周年,开展好党史学习教育活动,新乡市妇联线上推出《新乡市红色家风故事》视频展播,讲述我市红色家庭故事,献礼中国共产党百年华诞。今天要讲述的是申六兴家庭的红色家风故事。

讲述人申建平:《父亲的故事》

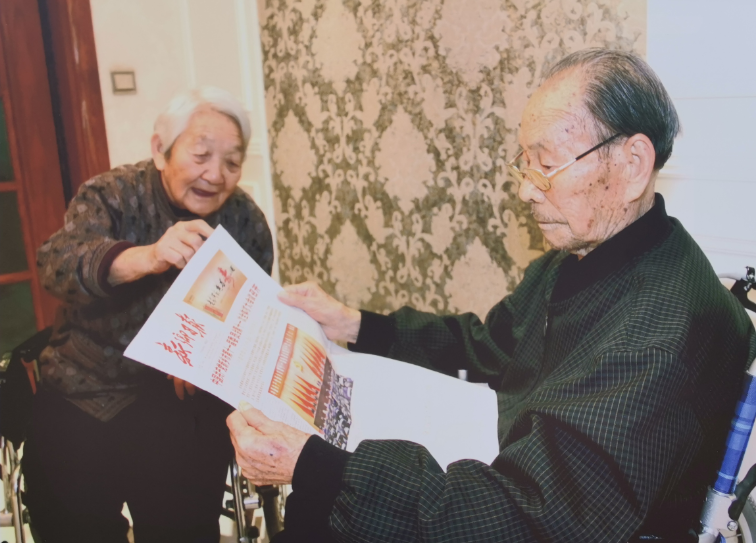

原新乡地区轻工局离休干部,是位有着83年党龄的99岁共产党员,在他99年人生长卷上,写满了忠诚,奋斗和奉献。他用一辈子践行了自己的入党誓言。

1938年,在抗日烽火中,年仅16岁的他被秘密发展为村里的第一批党员,从那时起,他便把一切交给了党。他以教师的身份作掩护,和敌人开展殊死斗争。有一次,日军来村里抢粮食,为了掩护群众转移,他打着呼哨往相反的村西跑引开鬼子,子弹呼啸着擦着头皮过去,他想牺牲一个人,能保护几百人的生命!“革命不怕死,怕死不革命”他坚定的说。

上世纪六十年代,他担任孟县县委副书记、县长,孟县自古缺水,为了改变丘陵区缺水面貌,他以焦裕禄为榜样,带领孟县干部群众,大干苦干,引沁济蟒,把清清沁河水引入孟县,修通了沁河这条福泽人民的生命之渠。几十万亩丘陵地成为米粮川。至今那一条条如银龙游走的渠水还在惠泽着百万群众。

离休7年后,68岁的他返回故土,看到乡亲们的生活还是那么贫困,心里很不是滋味。经过认真调研,他提出因地制宜发展种植和养殖业,为此,他主动承包了村里一块乱石遍地、杂草丛生的30亩荒坡,他说:“就是拼上我这把老骨头也要为乡亲们趟出一条致富路。”那年他76岁。从此一干就是十四年,他住的是窝棚,吃的是井水,用的是煤油灯,靠着要让群众摆脱贫困的信念,克服了常人难以想象的困难将昔日的荒坡变成了花果园。2011年,89岁的他亲手将个人投资数十万、价值已达百万元、凝聚着自己无数心血的果园无偿捐给了村集体。

他生活俭朴,不搞特殊。他这辈子最反对铺张浪费,家里吃饭,饭桌上不能掉米粒。吃完饭后要往碗里倒一些白开水,一边把碗涮涮一边喝下去,这样既节约粮食又省水,这已成为全家的生活习惯。1964年,妻子调到孟县教研室工作。组织上研究,让其担任当教研室主任一职,任命文件都已经准备出了。申六兴知道后,硬是不让下发文件,说自己当县长、妻子当主任,影响不好。

他的生日跟党的生日接近,因此每次他的生日都是一次家庭微党课。他们家的保留节目就是申六兴领着全家人高唱“没有共产党就没有新中国”。他要求子女对党忠诚、爱岗敬业、要把工作放在第一位。他最高兴的就是孩子们在工作学习中的进步。在红色家风的熏陶下,颂党恩、听党话、跟党走已经成为他们的家风。几个子女以父亲为榜样,处处严格要求自己,儿子申建军、大女儿申建民都是77年恢复高考的第一届大学生,在各自的岗位上都有建树。小女儿申建平31年扎根基层,努力工作,在抗疫和助力乡村振兴中表现突出,被授予河南省三八红旗手、新乡市“双岗建功”最美人大代表。

他扶贫济困,捐资助学。林州老家邢家墁村500多户人家,几乎都得到过他的帮助。汶川和玉树地震,他向灾区捐款1.11万元;助力林州东冶村脱贫捐款3.2万元;向新乡县老弱病残捐款7.5万元;向新乡学院贫困生捐款6万元;2019年,97岁的他向组织交特殊党费15.2万元;2020年发生疫情后,第一时间向组织捐款5万元......没有人去详细统计他这么多年到底捐了多少钱,家人估摸,至少也在八九十万。他常挂在嘴边的一句话:“群众的苦难就是我的困难,活一天就要为人民服务一天。”今年4月23日,他走完了不平凡的一生。在生命走向最后时刻,他将最后全部积蓄20万元作为特殊党费并连同自己都“捐”了出去,他交代:“我的一切都是党给的,把我所有的积蓄作为党费全部上交,遗体捐给红十字会,作医学研究,后事要从简,不要浪费,不添麻烦。”

他“清空”了个人所有,把一切都献给了党,但他给家人也给社会留下了一笔无价的精神财富。他用一生回答了“入党为什么、当干部干什么、身后给人民和后代留什么”,精神富足,生活清贫,思想纯粹。正所谓忠诚一辈子,奋斗一辈子,奉献一辈子,他立起了共产党人的精神丰碑!

申六兴家庭家风家训

忠诚 奋斗

勤俭 奉献