巾帼大学习|市妇联邀您线上共读《习近平走进百姓家》(二)

来源:时间 :2023-05-23

感悟家国情怀

牢记初心使命

凝聚巾帼力量

共谱奋进新篇

习近平总书记始终对老百姓怀有深厚的感情,心系百姓、情系人民。全国妇联组织编写的《习近平走进百姓家》一书,通过32篇采访文章,生动描述了“人民领袖爱人民,人民领袖人民爱”的动人情景,深刻展现了习近平总书记“我将无我,不负人民”的赤子情怀。

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,引导广大妇女和家庭学好用好《习近平走进百姓家》,即日起,新乡女性连续推出“巾帼大学习|《习近平走进百姓家》线上共读”栏目,团结引领全市广大妇女和家庭悟于学、感于心、践于行,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而奋斗。

本期共读内容

“每家的日子都像芝麻开花——节节高

”开封市兰考县东坝头乡张庄村闫春光一家

2014年3月17日至18日,习近平总书记赴河南省兰考县调研指导党的群众路线教育实践活动。3月17日下午,习近平总书记到兰考县东坝头乡张庄村看望贫困群众。在85岁的张景枝老人家中,习近平总书记一直握着老人的手,亲切询问她的身体状况、生活情况,并祝老人家健康长寿。

天下黄河九十九道弯,最后一道弯在张庄村外“打了个旋儿”。

豫东平原上的张庄村并不大,但是特殊的地理位置,使它成了个“有历史、有故事”的地方。

在闫春光85岁的奶奶张景枝的讲述里,张庄村曾是“冬春风沙狂,夏秋水汪汪;一年辛苦半年糠,扶老携幼去逃荒”。20世纪60年代,兰考县委书记焦裕禄在这里领着老百姓探流沙、查风口,战天斗地治理风沙窝,结束了“出张庄”的历史。

在闫春光的眼里,张庄村的春天长着青青麦苗,夏天荷花满塘,秋天收获饱满的花生,冬天里也有绿莹莹的蔬菜和一朵朵褐蘑菇。这如诗如画的乡村图景,“醉了”张庄人,也“醉了”纷至沓来的游客。

闫春光说,张庄人永远忘不了2014年的初春。“习近平总书记来到了俺村,走进老乡家看望,与乡亲们聊家常,和干部们谈工作,鼓励大家往前奔,早日脱贫奔小康。”

情真意切的话语如号角吹醒了曾经保守的张庄人,如灯光照亮了张庄前行的路。几年间,村里发展起一、二、三产业,家家户户的日子越过越红火。

湍急的黄河水,日复一日向东奔流。在时空转换中开拓出幸福路的张庄人,沿着这条路,继续奋斗着、憧憬着,续写村庄的历史和故事。

幸福来敲门

2014年3月17日下午4点,习近平总书记来到河南省兰考县东坝头乡张庄村调研考察。

小小的村庄顿时沸腾了,村民们喜气洋洋,奔走相告。

85岁高龄的张景枝老人,那天特地穿上了一件红红的外套。习近平总书记走进她家的小院,握住了老人的手,嘘寒问暖。

父母过世早,闫春光和奶奶张景枝生活在一起。闫春光想,堂屋干净利索,还是把习近平总书记让进堂屋坐坐吧。“谁知总书记一进院门,和俺奶奶牵着手就走向了厨房。”

“俺家厨房可简陋,总书记进去问‘中午吃的什么饭’。俺说:‘河南这边中午爱吃面条。’总书记问:‘现在吃上面有问题吗?’‘吃没问题,想吃什么都能买到。’”闫春光回忆起当时的情景。

“总书记走到哪里,都要亲自看看老百姓生活咋样。”闫春光说习近平总书记出了厨房,又径直到了奶奶的卧室。

“当时天气还不太暖和,总书记拉了拉奶奶的被褥,摸摸厚不厚,问我‘晚上冷不冷’。我说‘现在不冷了,给奶奶屋装了个空调,冷了可以开空调取暖’。”

了解了吃和住,习近平总书记到堂屋和张景枝祖孙一家人坐下来聊天。“总书记问俺奶奶记得焦裕禄书记吗?俺奶奶说:‘那时候可真苦,焦书记来了,和俺们老百姓一起吃住、一起治沙。俺们都忘不了焦书记。”

习近平总书记问了过去,又问现在:“一年产多少粮食?种的蔬菜够不够吃?农业补贴和低保、医保等政策是否享受到?对新农村建设有哪些要求?”闫春光说习近平总书记问得可仔细了。

“总书记对俺说:‘党的政策会越来越照顾和惠及老百姓,只要你肯干、好好干,就能早日脱贫,过上好的生活!’临走时,他叮嘱俺好好照顾奶奶。”

“总书记也对随行的领导干部说,要切实关心农村每个家庭特别是贫困家庭,通过因地制宜发展产业促进农民增收致富。”闫春光回忆道。

春寒料峭的3月里,这些话像和煦的春风吹拂进闫春光的心田。

7年多过去了,院中的老槐树开了一茬又一茬花,越来越枝繁叶茂,闫春光家的光景也一年胜一年。

习近平总书记到兰考县调研考察后,兰考县出台了金融扶贫政策,对愿意发展产业的贫困户,银行按照基础利率放贷,一年为一个周期,循环使用三年,利息由县财政全额补贴。

“之前养过鸡,因为不懂技术赔了钱。这次村里征求产业发展意愿,我还是想养鸡!”闫春光要再试一把。

“村支书申学风往县里跑,帮俺申请来5万元无息贷款。”2014年6月,闫春光把村东南白杨林里的旧鸡场翻修了一下。“这回县里组织培训班,俺陆陆续续去学习了好几次,畜牧局的技术专家也常到村里来指导。”2015年,3000只蛋鸡让闫春光挣回来六七万元。“第一次挣么多钱!”闫春光很激动。

闫春光对生活的盼望就像春天萌发的枝芽,也像他的名字,在一寸寸地长。

2016年,养鸡“上了道儿”的闫春光,乘势而上扩大规模,另外建起一处现代化养鸡场,还从村里雇了两个人帮着打理。2017年,1万只鸡苗帮他挣了十几万元。“这几年,养鸡这一项收入基本平稳保持这个数字。”

钱袋子鼓了,生活品质也要上个档次。闫春光把老房重新装修了一番,“羞于见人”的厨房也敢大大方方地请人参观了:干净的液化气,配上了抽油烟机、冰箱、微波炉、电饭锅等,家用电器一应俱全。

长大的女儿、儿子都被送到条件好的县城读书了,习近平总书记来时带给孩子们的玩具成为闫春光一家记忆中的“宝贝”。“一年两个孩子的学费加生活费1万多元。”今非昔比,说这话时闫春光很有底气。

心有多大,舞台就有多大。2018年,闫春光把手里的钱投下去租厂房、买设备,还从银行又贷出8万元,用古法加工芝麻油、花生油、红薯粉条等。

闫春光半开玩笑地说:“以前养鸡,浑身都是鸡屎味儿,大家都叫我‘臭春光’。现在天天泡在油坊,浑身都是芝麻油的香气,已变成了‘香春光’。我们的芝麻油、芝麻盐都是用石磨磨成的,特别受欢迎。开业两个月,芝麻油就卖了6万多元。2021年仅中秋节,就销了几千件。”如今,闫春光在村里开了一间销售门店,专门雇了村里的一名妇女做线上线下销售。

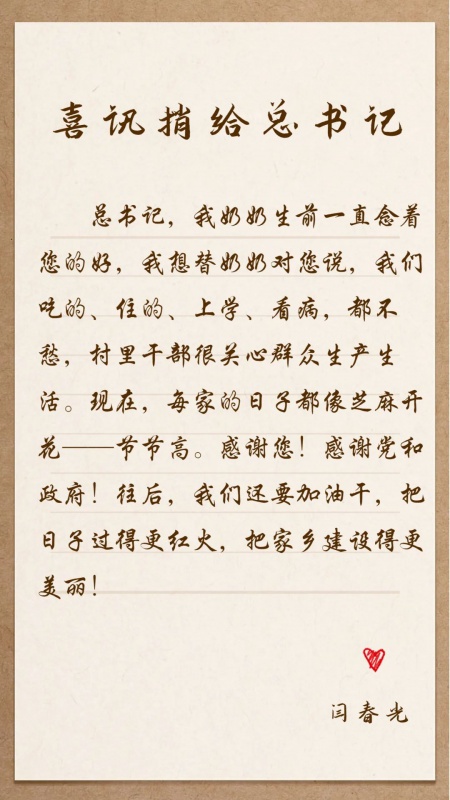

遗憾的是,奶奶张景枝2019年春节过后去世了。“不过,让我感到欣慰的是,苦了一辈子的奶奶末了看到了好日子!”

张庄村“变形记”

据《兰考县志》记载,新中国成立前的100多年间,兰考被风沙掩埋的村庄有63个。

风沙劫掠,沙丘遍布,贫困凋敝。不得已,兰考一家家携老带幼外出讨饭。闫春光说,他的两个伯伯年幼时随大人外出逃荒,后来就落户在了异乡。

1962年冬,县委书记的榜样——焦裕禄来到兰考,带领兰考干部群众开始了一场前所未有的“除三害”运动。为了治理风沙,他探流沙、查风口,在农民的草庵、牛棚总结出了“贴膏药”“扎针”的有效办法。

闫春光说,奶奶在世时常常讲过去的故事:“那时候,大人、孩子都投入到治风沙的战斗中,孩子们放了学也要背着书包去育土压沙。”黄河岸边,数万名干部群众齐上阵,红旗飘飘,场面很是壮观。

到了1965年,张庄村的风沙基本治住了,但张庄村的贫因并未摆脱。截至2014年年底,全村2960多口人中,贫困户207户754人,贫困发生率高达25%。

在2014年,第二批党的群众路线教育实践活动中,兰考县是习近平总书记的联系点,他来到张庄村访贫问苦、指导脱贫。

2014年3月17日下午,在老村部,习近平总书记和20多名干部群众座谈,70岁的游文超作为党员代表也在其中。

“总书记很亲和,和大家都一一握了手。座谈中,他询问国家的政策补贴是否落实到位,比如低保、粮补等,都是民生问题。”

“总书记对村干部、党员代表说,‘兰考是粮食主产县,首先要做好耕地这篇文章。农村将要推进一系列改革,基层的同志要根据实际情况,积极探索如何让改革措施落地,多向上级提供经验、提出建议’。”游文超说,“现场听着总书记的话,既温暖又令人激动。咱是老党员,不能老当贫困户,不能拖发展的后腿!”

面对习近平总书记的嘱托和人民的期盼,兰考县委、县政府郑重作出了“三年脱贫、七年小康”的承诺。张庄村人也全面向贫困宣战!

申学风介绍,2015年秋,兰考县决定把焦粉禄的事迹发扬光大,建焦裕禄精神体验教育基地,四面红旗馆,发展红色旅游。县、乡、村三级发力,引入市场主体,成立梦里张庄旅游开发有限公司。2016年,张庄村鼓励村民接起民宿旅游,申学风带着村民到外地参观学习。当时已开起馒头坊的游文超又带头开起了农家乐。

“乡政府请了设计团队,帮着改造旧屋,设计费咱村民都不用掏。”游文超利用金融扶贫政策贷款12万元,把家里4间房子改建成特色民宿,起名“游家小院”。“主要是儿媳妇在打理。她可能干了,蒸馍、做菜、整理房间都靠她,住的客人都特别满意。”游文超夸奖着儿媳妇王文萍。

游家小院在2017年8月营业,当年经营收入达8万元。在游文超的示范带动下,张庄村20多户村民也陆续干起了农家乐。这两年虽说有疫情影响,但游家小院收人也不错,每年至少挣5万元。

2018年6月,在兰考县委组织部的支持下,张庄村又建起农村干部培训学校。全县的农村干部到这儿轮训,外县、外省的农村干部也慕名而来,吃住都在村里。

如今,张庄村年接待游客达15万人次。申学风说:“客源一拨拨来,旅游公司统一安排在村里的农家乐吃住。”

走进今天的张庄村,文化广场、桐花书馆、张庄戏院…一院一景,景满全村。

村民们的文化生活也日益丰富。村妇联主席刘艳梅说:“吃罢晚饭,人们可以去听听《焦裕禄》《朝阳沟》等经典老剧,或是到‘幸福家园’大讲堂听听传统文化讲座,日子是越来越有滋味。”

幸福路在延伸

黄河水日夜流淌,哺育着中原大地。“敢教日月换新天”的张庄村人如今踏上了康庄大道。

2017年,脱贫摘帽的张庄村把村里的主干道取名为“幸福路”。沿着幸福路走,两旁装饰古朴的店铺一一开门迎客。花生糕店、红薯醋坊、游家小院、春光油坊、妇女手工坊…张庄村人广开门路,建设新农村、拥抱新生活。

让张庄村人感到温暖、重振信心的是焦裕禄精神。张庄村党支部牢记习近平总书记的殷殷嘱托,发挥战斗堡垒和模范带头作用,人人有劲头、个个争先锋。几年来,申学风和村干部、驻村干部不停歇,围绕精准扶贫、产业扶贫,下出了一盘好棋。

在定点帮扶下,张庄村整理土地,引进、建成将近200个大棚,种植哈密瓜、西瓜、草莓;流转100多亩荒滩地,引进白对虾养殖产业;引进专门生产褐蘑菇的企业——奥吉特菌业有限公司,让180多名张庄村和周边村庄的村民成为职业农民。

冬天室外寒意浓,而奥吉特采摘车间里暖意融融。村民霍兰菊察看每层的菌床,仔细分辨大小,摘下符合标准的褐蘑菇。“每月底薪2800元,多劳多得。”在奥吉特上班,让她不仅有了一份稳定收人,而且可以照看一家老小

村里50岁至70岁的妇女也有了可赚钱的营生。在县妇联开展的“巧媳妇工程”帮助下,张庄村创办了布鞋手工坊,实现了“看住家、顾住娃、不出家门挣钱花”的梦想。天不冷的时候,手工坊外的大槐树下,常常有十多个妇女拉着家常、纳着鞋底。

已经当奶奶的胡秀琴,一天能纳一双鞋底,挣80元。她乐呵呵地说:“真没想到,老了之后,这自己家穿补用的手艺也能挣上钱。”

申学风介绍,三四年间,村里外出务工从以前近千人减少到现在700人左右,“出张庄”变成了“回张庄”。“现如今企业多、机会多,张庄村村民不是‘就业’而是‘择业’,工作还要挑一挑哩。”

2020年,闫春光买了辆金杯小货车。闫春光开着它,穿过幸福路,去鸡场、去油坊,去寻找创造美好生活的更多可能。他说:“过去那些年大家都穷,村里十年八年也没啥变化。现在不一样了,各家都是撸起袖子加油干,自己家里要是没点儿啥动静,都不好意思和别人聊天了。”

闫春光的妻子彭思思成了梦里张庄旅游开发有限公司的职员,一年四季带着来张庄村学习、参观的团队,走过焦裕禄精神体验基地、走过幸福路,看桐花书馆,看“梦里张庄”,讲张庄村的历史嬗变,讲这方水土上的人的梦想与追求。

彭思思向记者感慨:“张庄村能有这么大变化,最感谢两个人:焦裕禄带领老一辈治了沙,习近平总书记带领这一代脱贫致富奔小康!我们要在乡村振兴中有新作为!”

游文超的儿子游向东和儿媳王文萍每天都会早早起来和面、蒸馒头。笼屉上热腾腾的蒸汽,缭绕在小屋,也熏蒸着小夫妻的脸庞。那种坚定、勤劳的神色,穿过烟雾,清晰明亮。

游文超也有了新角色——“护花使者”。他一边负责管护村巷道路的花草,一边把游家小院打理得草木繁茂。“我爱花花草草。这些花、草、蔬菜,虽不名贵,但看着很美!”

在张庄村委会一间会议室里,有一面“村民笑脸墙”。村里的男女老少,几十张面孔,绽放出最灿烂的笑容,甜蜜的幸福感从照片中流淌出来。

照片的中间是闫春光憨实的笑脸,那是脱贫致富后的笑靥,更是对美好生活的向往。

“传承好焦裕禄精神,把日子过得更红火,把家乡打造得更加文明富足美丽!”闫春光自信地说。

我们一起来诵读

诵读人:市妇联机关党员干部、退休老同志、妇女群众代表

本栏目向大家征稿啦!如果您正在学习《习近平走进百姓家》,有学习收获、难忘故事、心得感悟,可将心得体会、个人简介、联系方式发送至电子邮箱xcb966@126.com。